AIが開く職務評価とジョブ型人事の明るい未来

職務をベースに、戦略的な組織づくりと主体的な個を育成する

-

その他

多くの企業が関心を寄せている「社員のキャリア自律の促進」や「スキルをベースとした人材配置・人材育成」ですが、施策としてうまく回っていない現状があります。この要因の1つには「職務(ジョブ)ごとに要求されるスキルの明確化」があるようです。本記事では、当社パートナーエグゼクティブ・人事コンサルタントの伊藤 善廣氏にお話を伺い、その背景から具体的解決手法まで明らかにします。

【本記事のポイント】

〇日本はこれまで職能資格制度がベースであり、社員の職務やキャリアは会社が決めるスタイルだった。また仕事を兼務する人材も多く、

職務型・ジョブ型制度への切り替えに多くの企業が苦戦をしている状況にある。

〇社員のキャリア自律の促進やスキルをベースとした人材配置・人材育成のために、職務定義の明確化・職務評価への移行意識が

高まりつつある。そのための職務定義書(JD)の作成・運用においてAIシステムの活用が効果的だ。

執筆者

ビジネスコーチグループ B-Connect株式会社

ビジネスコーチ編集チーム

松村 若奈

1. はじめに

令和6年8月28日に政府が発表した「ジョブ型人事指針」では、日本企業および日本経済の更なる成長のために、職務(ジョブ)ごとに要求されるスキルを明確にし、社員自らの意思でキャリアを選択することが急務であると明示されました。

これにより、職務ごとに要求されるスキルを明確化していくことは、キャリア自律促進等の重要施策の実行や浸透、成果創出に大きく影響していくと考えられます。そして実際に、多くの企業が社員のキャリア自律の促進やスキルをベースとした人材配置・人材育成に対して関心を寄せています。

しかし実態として、キャリア自律の促進等がうまく施策として回っていない現状にあります。

今回は、「職務をベースに、戦略的な組織づくりと主体的な個を育成する」をテーマに、当社のエグゼクティブパートナーでもあり、人事コンサルタントのプロフェッショナルとして活躍する伊藤 善廣氏にお話を伺いました。

|

【伊藤氏プロフィール】 |

2.日本特有の人事制度

キャリア自律の促進等、日本の企業において施策がうまく機能していない背景には、日本の人事制度体系と、それによって職務記述書(JD-ジョブディスクリプション)が整備されていない企業の多さが挙げられます。

では、日本の人事制度とはどのようなものであり、JDの未整備にどのような影響を与えているのでしょうか?

伊藤氏:

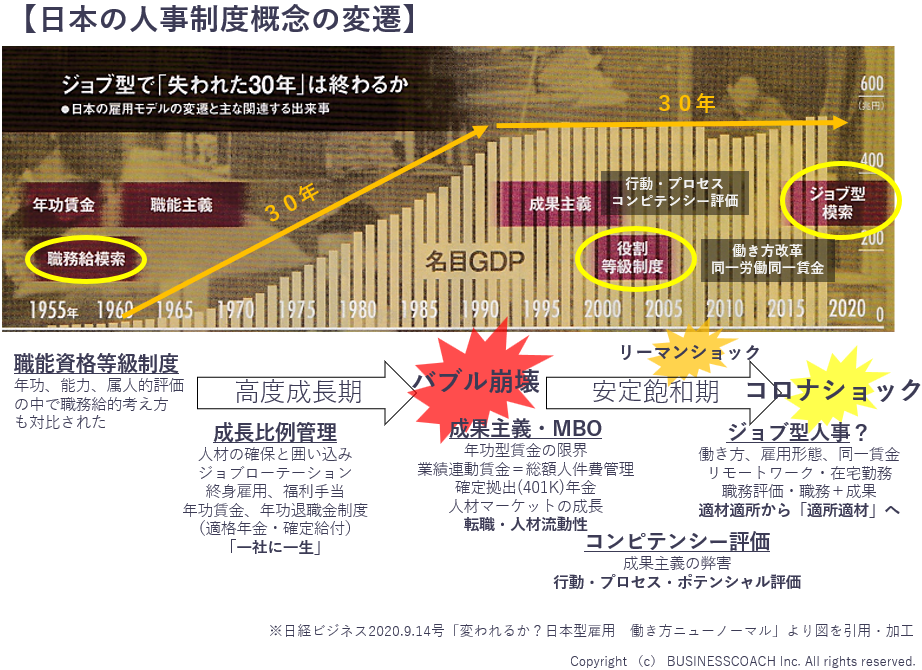

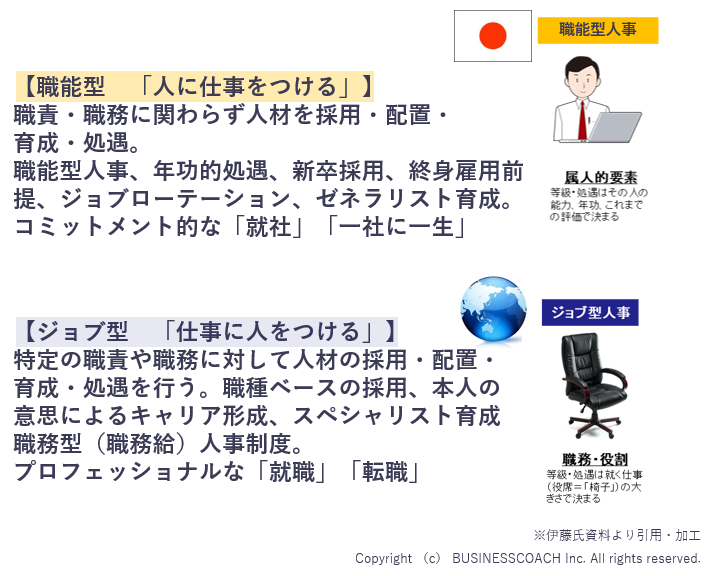

日本の人事制度は、歴史的に非常に独自性が強く、いわゆるガラパゴス化とも言える特徴を持っています。その根幹を成すのが「職能資格制度」です。これは、戦後の高度経済成長期に、当時の政府が民間と産学共同で設計した制度であり、形が変わりながらも、現在に至るまで多くの企業で採用されてきました。

設計当時は、今の”ジョブ型人事”にもつながる、欧米型の「職務給」や「職務評価」も検討されました。しかし、日本の経済成長に伴い、企業は長期的な雇用の安定を優先し、「終身雇用制」と「年功的な賃金体系」を確立しました。つまり、職務(ジョブサイズ)ごとに給与やボーナスを決定するのではなく、年齢や経験に応じて給与が自然と上昇していく仕組みが主流となったのです。

この仕組みの中では、社員は会社の指示に従い、与えられた仕事・求められた仕事を遂行することが求められ、それに対して一生懸命に取り組む人材を評価するようになりました。そのため、JDといった明確な職務定義を設定する必要がなく、「この人材は何ができるのか?」といった職能にフォーカスした運用が続き、「職能資格制度」という日本特有の制度が確立されたのです。

そして、この”職務を会社が定める”というスタイルであったために、日本企業の多くは、社員のキャリア形成を企業主導で進めてきたのです。

今の時代のように、社員が「自らキャリアを選択する」といったキャリア自律が求められていたのではなく、「企業の方針に従い、キャリアを積み上げていく」という考え方が尊重され、根付いていったということですね。

伊藤氏:

1990年代以降、日本経済は「失われた30年」とも呼ばれる停滞期に入りました。経済水準が高まる一方で経済成長は鈍化し、企業は年功型の人事制度を維持することが困難になりました。その結果、能力主義といった職務で評価するやり方が取り入れられるようになったのです。さらに、戦後から60~70年経ち、日本でも多様な働き方、多様な価値観といったダイバーシティへの対応が求められるようになりました。そのような背景から、職務を定義し、適した人材を配置する欧米型の「ジョブ型人事」や「キャリア自律の促進」に対して関心が高まっていったのが、今の日本の姿です。

欧米型の「ジョブ型人事」や「キャリア自律の促進」に関心の高まる今の日本。しかし、これまでの「職能資格制度」のやり方から抜け出し切れていない状況にあります。

伊藤氏:

元々、職務で評価する文化がなく、JDもない日本の企業がいきなり職務定義をしてJDを作成すること自体にハードルの高さがあります。また、日本は職能資格制度における職能性があまりにも強く、会社から与えられた仕事を広くこなせる人材が評価される風土が今でも残っており、一人の人材に対する職務定義の明確化や職務範囲の設定が難しい。さらには、担当している仕事が多岐にわたる人材がいるため、一人ひとりの職務職責を明らかにするという大変さがあり、これまでのやり方から抜け出し切れていない背景があります。特に中小企業であれば、部や課が設けられていたとしても、一人の人が複数の部門をまたがっていたり、専門職にもかかわらず、総合職の業務を担っていたりと、垣根を越えた仕事をするケースが多いですね。

つまり、日本の高度成長期を支えた職能資格制度が、現代の能力主義や年功からの脱却を図り、職務型、ジョブ型の制度にパッとシフトして切り替えるということができないのです。そして、この切り替えが難しいがために、キャリア自律の促進等が施策としてうまく回りづらい状況にあるということです。

3.職務で判断していた欧米のジョブ型の人事制度

日本独自の制度が色濃く残る中、日本が取り入れ始めている欧米型の人事制度とはどのようなものなのでしょうか?

伊藤氏:

これは私が評価者研修でもよくお話ししていることですが、欧米、特にアメリカでは、個人の属人的な能力や資質、性格などは評価の対象外でした。以前の欧米では、行動評価やコンピテンシー評価といった概念はなく、業績評価が唯一の基準。つまり、成果がすべてであり、業績を上げた人は大きなパフォーマンスボーナスを受け取ることができる一方、業績が振るわなかった人はボーナスがゼロになるというのが一般的でした。

この点、日本とは大きく異なります。日本では、夏と冬のボーナスが一般的に支給されますよね。しかし、欧米では業績賞与が基本となっているため、会社の業績が悪いときには誰もボーナスをもらうことはできず、業績が良いときに初めて、業績の高い人から順にボーナスが分配されるという仕組みになっています。

つまり、欧米では「仕事の成果」に基づいてボーナスが決まり、日本のように一律で支給されるものではないということですね。

伊藤氏:

また、欧米では基本給の決定方法も異なります。欧米では、成果といったアウトプット以外の属人的な仕事は評価基準に含まれていないため、基本給は「仕事の大きさ(ジョブサイズ)」や「職務の内容」に基づいて決定されます。つまり、その仕事をこなすためにどの程度の職責と仕事の大きさが必要になるのかを照らし合わせて基本給を決定するのです。また、一度設定された基本給は、仕事が変わらない限り、原則として変動しません。何年その仕事を続けていても、仕事内容や大きさ、責任の範囲が変わらない限り、給与は一定のままです。一方で、給与の差は業績賞与によって生じるため、業績が良ければ高額のボーナスを得られる仕組みです。

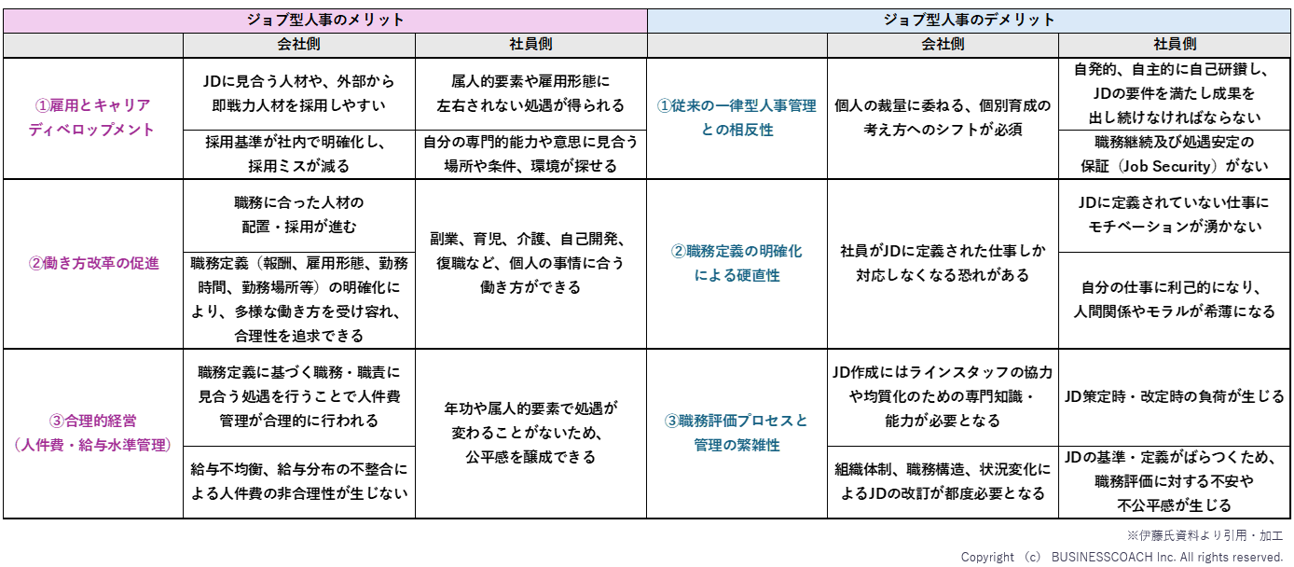

しかし、こうした欧米型の人事評価制度には問題もあります。業績に応じて賞与(ボーナス)が大きく変動するため、個人は自身の業績向上に集中する傾向が強まり、チームワークの重要性が軽視されることがあります。このように、能力主義で人材を業績のみで評価をすることで、結果として、「自分さえ成果を出せばよい」という利己的な考え方が広がり、組織全体のモラルが低下する可能性があるのです。

こうした問題を受けて、欧米でも「コンピテンシー評価(行動評価)」といった新たな評価基準が導入されるようになりました。これは、単なる成果主義に偏らず、個人の行動や能力、職場での振る舞いなどを総合的に評価する仕組みです。たとえば、成果は上げるものの、周囲に悪影響を与えたり、組織のルールを守らなかったりする人がいる場合、そのような行動も評価の対象とすることで、組織の健全性を保つことが可能になります。

現在、グローバル企業においては、欧米型・日本型の枠を超えて「成果評価(業績評価)」と「コンピテンシー評価(行動評価)」の両方をバランスよく取り入れ、総合的に評価する傾向が強まっていますが、こういった点が、職務で基本給を決めていた欧米と、職能で基本給を決めていた日本の経緯の違いですね。

日本と欧米では、元々の評価軸が大きく異なっており、そのために、日本では社員のキャリア自律の促進やスキルをベースとした人材配置・人材育成がうまく進みづらいということです。

4.日本企業の変化と問題

職能での評価から職務での評価へ意識が高まりつつある日本ですが、実際、今の日本はどのように変化しているのでしょうか?

伊藤氏:

職能評価の文化が特に強く、仕事の定義が曖昧であった当時と比較すると、現在は、職務の定義が明確になってきています。これは近年、生産性向上や効率化、また人材不足といった課題に直面する企業が増える中で、組織運営における職務・職責の明確化に対する意識が増しているためです。これに伴い、企業の等級制度なども精緻化されてきています。

職務・職責の明確化に対する意識が増す日本企業ですが、ある問題も生じているようです。

伊藤氏:

職務定義の明確化が進みつつある企業も散見されるようになりましたが、目標管理制度の導入も相まって、縦割り組織の弊害も浮き彫りになってきています。

具体的には、目標達成に必要な仕事の責任範囲が定められることで、それを超える業務に対して消極的になる社員が増えている傾向があります。以前より職務定義が明確になってきているものの、まだJDが十分に整備されていない企業が多い中で、「あなたの目標はこれです」「あなたの仕事はこれです」と伝えられた社員は、「自分はこの仕事だけやれば評価される」と解釈してしまうのです。

このような状況では、決められたフレーム内での評価が中心となるため、それを超えた仕事に取り組むことが損だと考える社員が出てくる可能性があります。また、目標に設定されていない仕事を遂行しても評価されないと感じることで、自発的な行動を控える風潮が生まれてしまうのです。

そのため、現在の日本企業においては、より明確かつ柔軟な職務定義を行うことが、組織の健全な成長にとってますます重要になっているといえます。

5.一人ひとりの職務や職責を明確にする JD(職務定義書)

では、より明確な職務定義を行うにあたって必要となるJDとは、どのようなものなのでしょうか?

伊藤氏:

JD(職務記述書)とは、一人ひとりの職務や職責を明確にするためのものです。本来、すべての職務や仕事において職務記述がなされているべきものですが、実際には十分に整備されていないのが現状です。

このJDには、その職務の責任範囲や業務内容、つまり職責が記載されます。しかし、職務記述書に記載された業務以外の仕事は担当しないという考え方(セクショナリズム)が蔓延するのを防ぐため、JDには「記載された職務以外に担当した業務」を記入する欄を設けることもあります。

このJDの整備が進むことで、組織戦略と個々の職務職責を連動させやすくなり、組織全体の構造がより明確になります。また、個々人の職務や求められるスキルが明確になることで、人材の効果的な育成や成長につながります。

例えば、「自分はこの専門職でキャリアを築いていきたい」と考える社員がいた場合で考えてみます。JDを通じて社内で上位等級の要件が共有されていれば、その職務でさらに専門性を高めるために必要となるスキルや経験を具体的に理解することが可能になります。また、目指すべき方向性が明確になるため、本人の意欲向上にも効果を発揮すると言えるでしょう。

このように、JDによって基準が明確になることで、目指すべきキャリアの方向性が定まるだけでなく、新しいチャレンジのきっかけを生み、社員のキャリア自律の促進、延いては組織の成長にもつながるのです。

6.JDの導入・定着が進まない日本

多くのポジティブな効果を生み出しそうなJDですが、なぜ日本企業にうまく浸透していかないのでしょうか?

伊藤氏:

日本の企業におけるJDの導入や定着が進まない要因として、大きく3つ挙げられます。

まず1つは、そもそもJDの作成に多大な労力を要するということです。

社員数が多く、職務ポジションが何百にも及ぶ大企業であれば、その数だけJDを作成しなければなりません。また、組織や仕事を取り巻く環境が変化し、新たな職務が生まれるたびに、JDを更新・修正する必要があり、JD作成後も毎年の見直しに苦労を強いられるのです。

2つ目は日本企業特有の組織形態や業務のあり方です。

これまで人事コンサルタントとして企業の支援をする中で、多くの企業人事にJDの作成を提案してきました。もちろん、JDの必要性を認識している企業は多く、「JDがあれば社員一人ひとりの業務範囲が明確になるため、取り組んでみたい」との声も聞かれます。

しかし、「一人で何役もこなしている社員が多く、作るのが大変そうだ」という声が非常に多い。特に日本の企業では、社員が複数の役割を兼務している場合が多く、大企業でさえ異なる部門の業務を兼務している人がいたり、異なる上司にレポートしたりするケースが珍しくありません。中小企業ではなおさら、一人で多くの業務を担うことが当たり前のようにあります。

また、大企業の場合は、JDを明確に定義しすぎると、セクショナリズムが進んでしまうという懸念もあります。そのため、職務をあえて曖昧にしておくことで柔軟性を確保しようとする意識も働いています。

こうした日本特有の人事スタイルが、JDの導入や定着を妨げる要因の一つとなっています。

そして3つ目はJDの質に大きなばらつきが出るということです。

JDは個々人の職務を洗い出し、明確に記す必要がありますが、社員にJDの記入を任せると、職務内容を簡潔に短文で記載する人もいれば、枠を超えるほど詳細に記述する人も出てきます。そのため、最終的に内容を均一にまとめる作業が非常に大変です。

こうした企業の負担を軽減するために、外部のコンサルタントに依頼するという選択肢もありますが、その費用は数百万円から数千万円に及ぶこともあり、実施を躊躇する企業も少なくありません。

そのため、「ジョブ型人事」という概念が浸透しつつあるものの、実際にJDの作成に踏み切れる企業は少なく、導入・定着が進まない。実際にジョブ型へ完全移行した企業はごく一部であり、多くは管理職や専門職など一部の職種に限定して導入しているのが現状です。

JDの作成は、導入時の負担が大きいだけでなく、定期的な見直しも必要なため、継続的な運用が求められます。特に、日本企業はJDの策定が難航しやすい状態にあるようです。

7.JD作成におけるAIの有用性

伊藤氏:

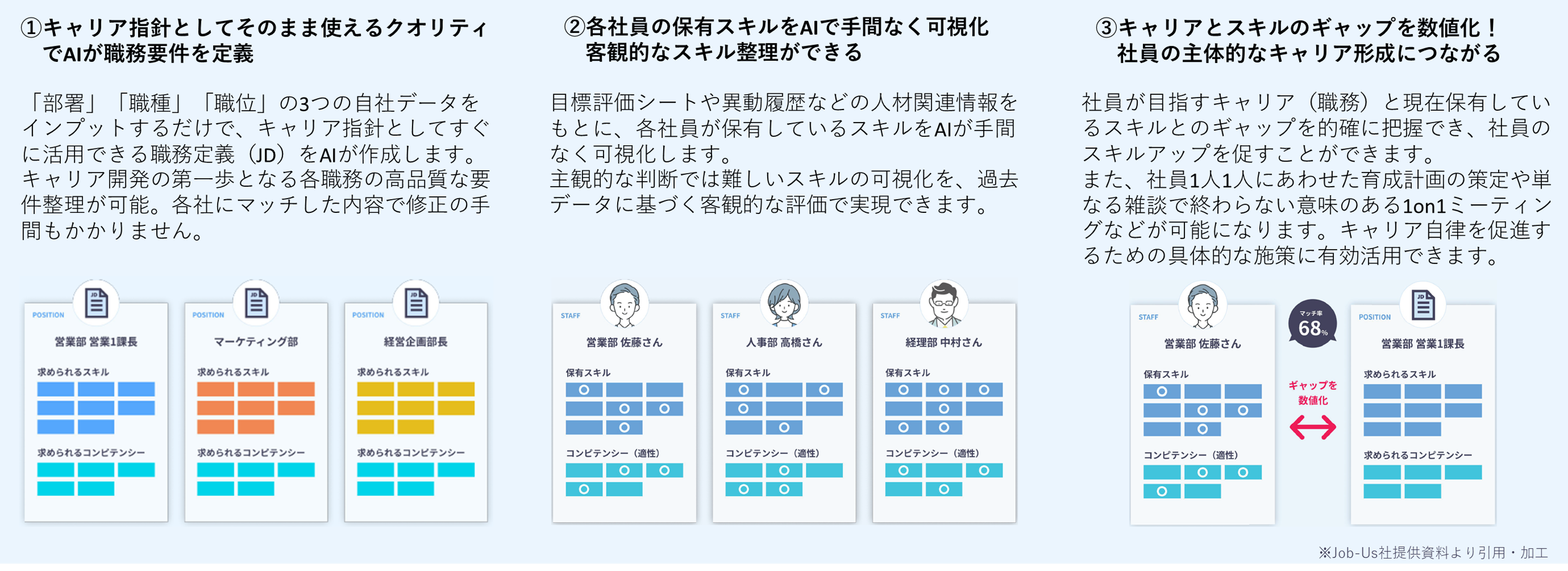

企業に定着させていく方法の一つとして、AIを活用したシステムを導入することが非常に効果的です。今注目している「Job-Us(※)」というAIシステムを例に挙げてお話しますが、このJob-Usのように職務パターンをデータベースとして持ち、それを応用して自動的にJDの雛 型を作成できるAIのシステムがあれば、どの企業でも基本的なJDの作成が可能になります。もう少し具体的にお話しすると、人事部、財務部、営業部といった業種ごとの設定を行うことで、自動的にJDの雛型が生成されます。その後、自社の特性に合わせて修正を加えるだけで、実用的なJDが完成します。このプロセスを目の当たりにしたとき、私は「時代が変わった」と強く感じました。これまでJDの作成には相当なコストと時間がかかることが一般的でしたが、その時代は終わりつつあると思います。

型を作成できるAIのシステムがあれば、どの企業でも基本的なJDの作成が可能になります。もう少し具体的にお話しすると、人事部、財務部、営業部といった業種ごとの設定を行うことで、自動的にJDの雛型が生成されます。その後、自社の特性に合わせて修正を加えるだけで、実用的なJDが完成します。このプロセスを目の当たりにしたとき、私は「時代が変わった」と強く感じました。これまでJDの作成には相当なコストと時間がかかることが一般的でしたが、その時代は終わりつつあると思います。

(※)Job-Us

社内のジョブ(職務)情報を整理し、AIを活用して質の高いJDを作成するクラウドシステム。年間の使用料のみで、JDの管理・ジョブ型人事の管理を内製で行うことが可能。単にJDを作るだけではなく、職務等級に合わせた給与レンジまでシステムが自動生成してくれる。

AIシステムを導入することで、従来のやり方より、どの程度の時間短縮が可能になりますか?

伊藤氏:

体感としては、作業時間が百分の一、あるいは何十分の一に短縮されるイメージです。

以前、ある大手外資系生命保険会社の300名規模の部門のJDを数十種類作成したことがあります。この会社では元々、親会社が職務評価を実施していましたが、日本支社ではその仕組みを導入していませんでした。そこで、親会社と同じ職務評価制度を導入することが決定し、予算1,000万円の範囲内で300名分のJDのドラフトを精査し、数十種類のJDを3ヶ月で作成することになりました。その当時は、まず各ポジションの担当者に職務内容を書いてもらい、それをもとに3名の人事コンサルタントで作成しましたが、非常に大変なプロジェクトでしたね。工数を考慮すると1,000万円の予算に見合わないほどのコストがかかる作業だったと思います。

しかし、この手作業で行ったJD作成も、AIシステムを活用すれば、必要なポジション数のJDの雛型が瞬時に作成されます。これまでの常識を覆す、驚異的なスピードですね。

プロの人事コンサルタントでさえ多くの時間と工数を要するJDの作成が、AIシステムにかかれば一瞬で完了し、各職務に合わせた雛型が作成されるのです。

では、短時間で作成される以外にもAIシステムの導入がもたらすメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

伊藤氏:

その他のメリットとして、大きく3つ挙げたいと思います。

まず1つ目は、JDの均質性が担保される点です。従来、人が作成するJDにはどうしてもばらつきが生じ、品質を一定に保つための管理が非常に大変でした。しかし、AIシステムが雛型を作成することで、質の高いJDを迅速に作成できるようになります。修正や加工をする場合でも、ベースとなる雛型が一定基準で統一されており、そのうえで作業ができるため、工数をかけずにJDの品質を担保できます。

2つ目は、給与管理の効率化です。今回例に挙げたJob-Usでは、社員一人ひとりのJDや理想的な職務給与レンジを自動で作成してくれるため、職務給制度の構築や管理がスムーズになります。従来は、人事コンサルタントが、Excelのシートを用い、近似曲線を引き、賃金カーブや給与レンジを設定するといった手間をかけて構築するなどのやり方が多くあります。しかし、今後はAIシステムを活用することで、企業が自社でJDを作成し、ジョブ型(職務給ベース)の給与管理を内製化できる時代になっていくと考えられます。もちろん、理論構築や給与制度設計の初期段階では人事コンサルタントの関与が必要ですが、その後の管理・運用は内製で行えるようになるでしょう。

そして3つ目は、コスト削減に繋がるということです。これまでJDの作成には相当なコストと時間がかかることが一般的だとお伝えしました。このJDについて大規模な見直しを例えば3年に1度とかの頻度で実施する企業も多く、その度に人事コンサルタントが入っていましたが、Job-UsといったAIシステムを導入しうまく機能を使うことで、JDのメンテナンスを内製化することが可能になります。そのため外部の人事コンサルタントへの依存度を下げながら、自社に適した形で継続的にJDの最適化を図ることができるようになるのです。

ただ、1つ注意をしておきたいのは、AIシステムがアウトプットする内容が必ずしも完璧ではないということ。企業独自の特殊な部署や職務が設けられていることも多いかと思いますが、その際には、AIシステムに対して適宜フィードバックを行い、調整する必要があります。

しかし、AIシステムの活用により、JD作成・管理の効率化が図れることは間違いありません。最終的な意思決定や微調整は人の手を介すが必要がありますが、例に挙げたJob-Usは非常にポテンシャルの高いツールであり、このようなAIシステムは今後積極的に活用すべきだと思っています。

従来のやり方よりもはるかに効率よくJDが作成できるAIシステム。このシステムをきちんと運用できると、組織の負担を大きく軽減できるだけでなく、スキルの明確化、さらには社員のキャリア自律の促進やスキルをベースとした人材配置・人材育成にもポジティブな影響を及ぼしそうです。

8.JD作成に効果的な「AIシステムの活用×人事コンサルタントのフォロー」

Job-UsのようなAIシステムを導入する際、どのように運用していくと良いのでしょうか。

伊藤氏:

導入時に人事コンサルタントが支援しながら運用していくやり方が、より良いのではないかと私は考えています。特に、導入初期にはシステムの使い方や給与レンジの設定、職務評価の仕組みなどについてガイダンスが必要になります。社内で運用していくためには、初期段階でしっかりとシステムの仕組みや活用方法を理解していただくことが重要であるため、人事コンサルタントが給与レンジ等の要素を整理し、運用の基盤を構築するサポートを行います。

導入企業の規模感や組織体制にもよりますが、システムについて理解を深め、社内での運用体制を整えれば、その後の運用は内製化も十分可能だと考えています。

現在、すでに数社からJob-Us導入のご相談をいただいており、それぞれの企業の状況やキャパシティに応じたサポートを検討しています。

9.人事の多様化に合わせた最適な評価

ここまで、日本と欧米の人事制度の歴史から、職務評価(ジョブ型)への移行、またそれに伴い必要となるJDについて見てきました。では今後、企業はどのように人材を評価し、運用していくべきなのでしょうか。

伊藤氏:

これからの時代、経営と人事の在り方はますます多様化していくと考えています。ジョブ型の職務評価やジョブ型人事が絶対に必要というわけではなく、逆に欧米のMBAスクールでは、日本の高度成長期における終身雇用や職能資格制度の有効性を再認識しようとするスタディも見られます。年功制への回帰ですね。

例えば、欧州のラグジュアリー・ブランド企業などでは、工房で働く職人が、高額の高級宝飾品や時計を手作業で作り続けています。彼らのような高度な専門技術を要する職種では、ブランドに対する長い忠誠心や経験を通じて技能を積み重ねていくことが人材の価値となります。そのため、クラフトマンとして長く専門性の高い仕事に従事することを評価する年功的な考え方も、一定の合理性があると言えるのです。

そのため、”年功制は今の時代には適さない”、”職能制の時代は終わった”などと一概に決めつけるのではなく、職種や業界によって適したモデルを選択していくことが重要です。特に、人の感性や創造性が求められる職種は、AIやデジタル技術が進み発展していったとしても、代替が難しい領域であり、尊い仕事として評価する方法を考えなければいけません。

そして、「それらの仕事をどのように評価していくのか」、「自社に適した制度をどのように運用していくのか」、「どのような人事システムを活用すると良さそうなのか」といった点を各企業が戦略的に考えていくことが永遠の経営課題となるでしょう。

今回のテーマでもある”職務をベース”としたジョブ型人事についても、一律に導入するのではなく、企業や職種によって導入すべきか否かを見極める必要があります。その見極めによりジョブ型を採用することが適しているとなった場合には、Job-UsのようなAIを活用したシステムを導入することで、より効率的に運用できるでしょう。AIの強みを最大限に活かしながら、戦略的に活用していくことが、これからの人事運営において重要になってくると考えています。

10.まとめ

企業や職種によって適した人事制度の在り方は異なるものの、社員のキャリア自律の促進や、スキルをベースとした人材配置・人材育成に対する関心はさらに高まっていくでしょう。そのうえで、JDの整備を通じた社員一人ひとりの職務職責を明らかにしていくことは必要不可欠です。柔軟にやり方を模索しつつ、その中の手段の1つとしてAIを活用したシステムの導入を考えてみるのはいかがでしょうか。

伊藤 善廣氏

伊藤 善廣氏