- 人事評価トレーニング

鹿島建設株式会社

(評価者研修プログラム)

コーチングスキルを取り入れた評価者研修が人材育成に

柔軟なカスタマイズで、業務スタイルと時流に合った評価者研修の実施

クライアント企業情報

鹿島建設株式会社

1840年に創業、1930年に設立された総合建設業の企業です。従業員数は、7,611名(2017年3月末現在)。

ご担当者様

- 鹿島建設株式会社

- 総務・人事本部

- 人事部 審査グループ グループ長

- 高岡 豊氏

お客様の課題・ご要望

-

・鹿島建設に合ったスタイルにカスタマイズした評価者研修

ビジネスコーチの提案・サポート

-

・評価者研修(5つのカリキュラム)

日本有数の総合建設会社

Q.御社の主な業務を教えてください。

当社は1840年に創業、1930年に設立された総合建設業の会社です。ダムや鉄道などの土木分野、さらには高層ビルや商業施設、スタジアム、原子力発電所といった先進的な技術開発に基づく建築分野を中心に成長。時代の流れ、社会のニーズに合った建造物を手掛けてきました。

現在、都心部で数多くの再開発を手掛けています。また、海外ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアなどで幅広く事業を展開。気候、ビジネス環境、価値観など条件が異なる地域特性を理解しつつ、きめ細かなサービスで、数々のプロジェクトを実現してきました。また、数多くの国々で社会基本整備事業に参画し、国や地域の基幹インフラを支えています。

当社のスタンスは過去から現在まで変わっていません。当社の中核事業である建設事業を大切にしながら、開発、エンジニアリング事業や環境分野まで裾野を広げています。そして、今後の中期的な方向性については「鹿島グループ中期経営計画」の通り、以下3つの基本方針が軸となります。

1)単体建設事業の利益率向上

2)先駆的な価値ある建設・サービスの提供

3)成長に向けたグループ経営基盤の確立

この基本方針に基づき、2015~2017年においては、まずは単体建設事業の強化に資する施策を中心に実施。事業やプロジェクトの様々なフェーズにおいて建設生産技術を中心に当社グループが保有する技術やノウハウを組み合わせて、当社グループの強みを活かせる事業領域の拡充を計画的に推進しています。そして、施策に実効力を持たせ業績向上に直結させるべく、経営環境の変化に対応するグループ経営の基盤を確立していきます。

「鹿島グループ中期経営計画」の施策を推進するうえで重要になってくるのが人材育成であり、これからお話しする評価者研修は大事な役割を担っております。

座学と演習による評価者研修を実施

Q.ビジネスコーチに依頼している評価者研修とはどういったものですか。

グループ長や課長などに昇進し、新たに評価者となった社員への研修をビジネスコーチに依頼しています。評価者研修では、評価者が部下である被評価者を評価する際の目的やポイントを講義(座学)および演習によって学びます。

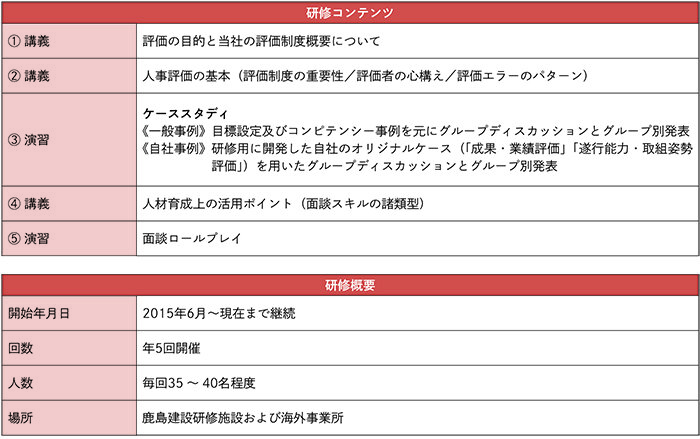

具体的には以下、表の通りです。

評価者研修は5つのカリキュラムを一日かけて学びます。評価者の立場となった社員は、必ずどこかのタイミングで評価者研修を一度受けていただいています。なお、カリキュラムの内容は、時流を組み込んだ形で随時少しずつ見直しを図っています。

評価者研修による3つの狙い

Q.鹿島建設における評価者研修の狙いを教えてください。

評価者研修自体は、どこの企業でも普通に行う研修の一つで珍しいものではありません。そういった意味では、企業によって目指すところに差異はないと思います。そのうえで当社の見解として挙げるなら、以下の3つが評価者研修によって促したいポイントです。

【評価の均衡化】

人が人を評価するわけですから、共通となるモノサシが必要なります。例えば、「声が大きい人が得をする」といったような評価の甘辛はご法度。もちろん、評価のモノサシとなる手引書を公開していますが、それだけではモノサシを自分のものにすることは困難と考えます。ですから、被評価者から評価者になった社員に関しては、必ず研修を受けさせて「評価の均衡化を図っていきたい」という想いがあります。

【人材育成】

評価者研修でもっとも重要なのが、人材育成や能力開発です。被評価者に対して、成果貢献度や能力発揮度を認識させ、仕事のやり方の改善や能力開発の方向性を示して人材育成を行うことが評価者に求められます。評価者には評価者研修で、人材育成につながるスキルや手法をしっかり身に付けてほしいと思っています。

【評価者自身の成長】

そもそも人が人を評価することは難しいのですが、評価することによって「その指導は正しかったのかどうか」自分の中にフィードバックすることができます。こうした積み重ねが「管理職としてのマネジメントスキルを高めることにつながる」ということを、評価者研修を通じ理解してもらいたいと考えています。

Q.ビジネスコーチに評価者研修を依頼した経緯を教えてください。

評価者研修はかなり前から実施していました。2015年に評価者研修のベンダーを変更する際、いくつかのベンダーの中からビジネスコーチを選定しました。

カスタマイズの柔軟性を重視

Q.評価者研修ベンダーの選定基準を教えてください。

Q.評価者研修ベンダーの選定基準を教えてください。

カスタマイズの柔軟性を求めました。評価の一般的な流れは、まず、被評価者が目標を設定し、被評価者自身が自己評価を行います。それに対して評価者が採点を付けるという形式です。この流れに対し、一般的な評価方法だけでなく、鹿島建設に合ったスタイルにカスタマイズして作り込んでいただきたいというのが当社の要件です。

カスタマイズという要件に対し、高い柔軟性を持っていたのがビジネスコーチでした。実際、研修コンテンツの演習にあるケーススタディの自社事例は、当社専用につくっていただきました。

この自社事例は、ビジネスコーチが当社社員にヒアリングを行い、当社が重要ポイントに置く品質・利益・工期・安全などを盛り込んだ内容でつくっていただきました。現場を主体に、踏み込んだヒアリングしていただいたことで、当社の事業形態に合った研修コンテンツを設けることができたと自負しています。

経験豊富なビジネスコーチを信頼

Q.これまでビジネスコーチの評価者研修をどのように評価していますか。

当社の要望とビジネスコーチの考えが合致しているため、常に二人三脚で前に進んでいるという印象があります。例えば「知識を詰め込む要素が高い座学だけでは、評価者としての素養がなかなか身に付かない」という考えは、お互いの共通認識です。ですから、研修コンテンツはグループディスカッションを重視した内容で、当社としても満足しています。

グループディスカッションは主にケーススタディのなかで行います。あるときは参加者全員で事例をもとに議論し、そしてあるときは事例に対する評価ポイントを発表して質問するといった形式です。こうしたお互いの意見を言い合う場は、評価の本質を考える絶好の機会になります。

ケーススタディの一般事例は、何度か評価者研修を行うなかで必要性を感じ、ビジネスコーチの提案のもと設けました。一般事例の必要性とは、比較対象の必要性です。当社事例のみの場合、ドメスティックな思考に凝り固まり過ぎる傾向にありますが、一般的な視点を事例として入れることで比較対象ができ、評価ポイントの良し悪しがより明確になります。こうしたオーダーメイドの研修コンテンツを随時取り入れられるのも、経験豊富なビジネスコーチだからだと思っています。

絶対評価に対する意識改革

Q.評価者研修前後で目に見える違いなどはありますか。

評価者研修の後、評価者に行ったヒアリングでは「評価に対する認識が変わった」という話をよく耳にします。これは、いわゆる絶対評価への解釈が変わったと考えられます。

当社が行っている評価者研修は一次評価の部類で、考え方を習得してもらうことを目的としており、決められている評価基準に従って被評価者の能力を絶対評価することが前提となります。被評価者の能力を、その所属するグループや部署の中でどのような位置にあるのかを相対的に判断して評価する、最終評価段階での相対評価とは異なります。

つまり、絶対評価は誰かと比較する必要がなく、分布制限もありませんから、決められている項目がクリアされていれば点数として加算されます。結果、全般的に評価が甘くなる傾向にあります。もちろん、評価者にもよりますが、例えば、5段階評価で3が普通だとしても、4や5を多めに付けてしまうのです。こうした甘めの評価は、社員の育成や能力開発につながりません。

しかし、評価者研修を実施することで、会社全体として社員の育成や能力開発に重きを置いていることが評価者に伝わり、甘めの評価は是正されます。これは「厳しく見る」という意味ではなく、「正しく公平に見る」という意味です。我々としても、絶対評価に対する意識改革は図られているという実感があります。

講師のスキルも重要な要素

Q.ビジネスコーチの評価者研修を利用する御社だから分かる、評価者研修を行う際のポイントについてアドバイスをお願いします。

本筋は評価者研修ですが、単にそれだけを目的にすると点数の付け方を学ぶ研修となってしまいます。大事なのは、人材教育や育成につながる研修にすること。これを実現するには、実は研修を行う講師のスキルも重要だと考えます。

ただし、求められるコーチングのスキルは、それぞれの企業によって異なると思います。評価者研修のベンダーを選定する際は、講師のプロフィールを見るだけでなく、実際にお会いして自分の目で確かめて言葉を交わすのがおすすめです。それが”ベンダー=パートナー”を見つけるための最良の手段ではないでしょうか。

ただし、求められるコーチングのスキルは、それぞれの企業によって異なると思います。評価者研修のベンダーを選定する際は、講師のプロフィールを見るだけでなく、実際にお会いして自分の目で確かめて言葉を交わすのがおすすめです。それが”ベンダー=パートナー”を見つけるための最良の手段ではないでしょうか。

当社はコーチングを得意としているビジネスコーチが最良のパートナーでした。話し方はもちろん、研修の進め方、面接のスキル、人を引き付ける技術など、どれをとっても人事を理解した一流の講師だと感じています。しかも、ビジネスコーチには経験豊かなコーチングスタッフが多数在籍していると伺っています。ニュートラルな視点でベンダーを選定するなら、ビジネスコーチは多くの企業で最良のパートナーになりえる存在だと考えます。