- 人事制度改革

- 人事評価トレーニング

三菱食品株式会社

(人事制度改革・運用コンサルティング)

「3年に渡る人事制度改革においてコンサルティング と考課者研修で支援いただきました」

3年に渡る人事制度改革においてコンサルティング と考課者研修でサポートいただきました

クライアント企業情報

三菱食品株式会社

三菱食品株式会社は、国内外の加工食品、冷凍チルド食品、酒類、菓子などの卸売を主な事業内容とする総合食品商社です。設立は1925年(大正14年)3月、4,428名(2019年4月1日現在)、資本金 10,630百万円(2019年3月31日現在)、連結売上高 2,620,316百万円(2019年3月期)

ご担当者様

営業統括 統括オフィス 高橋 毅紀氏 ワーキングサポートグループ ワークスタイル推進ユニット 木南 昌之氏 人材開発グループ 人事ユニット 田嶌 邦雄氏

お客様の課題・ご要望

- ・多様な人材が活躍できる仕組みと評価・処遇を見直す人事制度改革

ビジネスコーチの提案・サポート

- ・人事制度改革コンサルティング

- ・考課者研修

売上高2.6兆円を誇る日本有数の総合食品商社

Q御社の会社概要をお聞かせください。

当社は1925年(大正14年)3月、缶詰の国内販売会社として株式会社北洋商会が設立されたのが始まりです。その後、いくつかの統合・合併を経て、2011年に三菱食品株式会社となりました。

売上高2.6兆円を誇る総合食品商社として全国に物流網を網羅。また、得意先に食品・酒類の既存製品を卸売りするだけでなく、当社主導による新商品開発や、得意先のプライベートブランド(PB)商品開発支援、原材料の調達・販売なども手掛けています。

これからも食品業界全体を活性化し、生活者の明日の豊かさを創造することで、社会にとってなくてはならない信頼される企業を目指していきます。

3年の月日をかけた人事制度改革

Q今回、ビジネスコーチとともに行った「多様な人材が総活躍できる仕組みと評価・処遇の見直し」とはどういったものですか。

三菱食品となって数年が経ち、会社として一体感が出てきたところで、あらためて多様な人材が活躍できる仕組みと評価・処遇を見直す人事制度改革を行うことになりました。

実は当社が誕生した2011年にも人事制度は見直しました。ただ、当時は6社が1つの会社としてスムーズに機能させるための統合人事が焦点。ということで、従業員の約半数を占める菱食をベースに必要なものを加筆・修正した人事制度でした。

今回の「多様な人材が総活躍できる仕組みと評価・処遇の見直し」は中期経営計画の根幹にも関わる人事制度改革。重要なミッションと捉え、3年の月日をかけて人事制度改革を行いました。

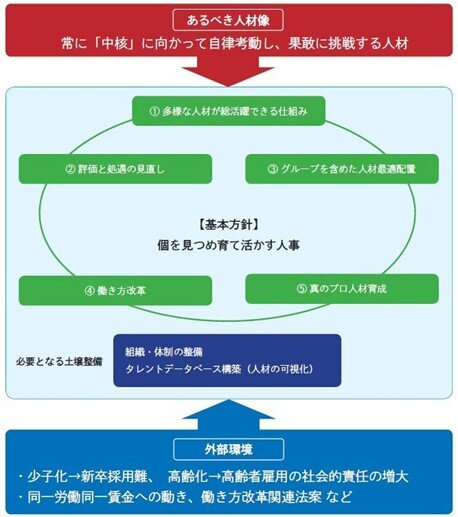

図1 新人事制度の基本的な考え方

新人事制度は、個々人の多様性に配慮しつつ、常に自律考動し果敢に挑戦していく人材を育成、評価、処遇することで最大限の力を発揮し得る仕組み。

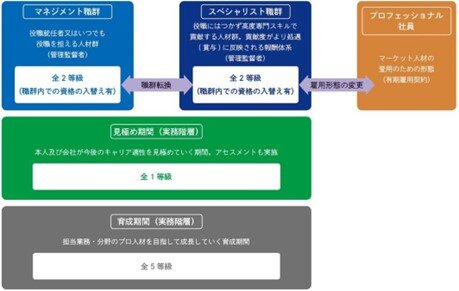

図2 資格制度の概要

個々人の経験、スキル、市場価値に相応しい処遇の選択肢を用意。本人の頑張りと貢献がリアルに資格と報酬に反映される資格体系を策定。横・縦の流動性を高め、貢献と処遇のミスマッチをなくしていく仕組みとなっている。

2010年からのお付き合い

Q今回の人事制度改革でコンサルティングからビジネスコーチが参画していますが、その理由は。

ビジネスコーチの吉田寿氏(当時は別のコンサルティング会社)とは、2010年に行った菱食の人事制度改革からのお付き合いになります。当時の菱食の人事制度は策定から20数年が経過しており、職能資格制度の弊害が顕在化していました。職能資格制度はバブル期までのように右肩上がりのときには不公平感は表に出ませんが、会社も組織も大きな成長が難しい時代は、保有能力に焦点を当てた評価基準では、「貢献していないのに何故」という不公平感が強くなり評価制度への不信に陥りやすくなります。

そこで、職能資格制度をやめて役割で賃金を支払う役割等級制度を考えましたが、役割に満たなかった場合にレイオフへの展開が早いアメリカ的な制度は、あまりにも急転換し過ぎます。当時はその中間点を吉田氏と模索しながら人事制度改革を進めました。吉田氏に依頼した理由は、7社のコンサルティング会社に声をかけたなかで、もっとも我々の意図を理解し我々に寄り添って取り組んでもらえるとプレゼンを通じ感じたからです。我々の拙い投げかけにもしっかり応えていただきました。

今回「多様な人材が総活躍できる仕組みと評価・処遇の見直し」の人事制度改革では、コンサルティングのコンペは行っていません。すでに実績があり、当社の文化・社風が分かっている吉田氏が適任だと思い、吉田氏に直接声をかけさせていただき、人事制度改革のスタート時からコンサルタントとして参画してもらいました。

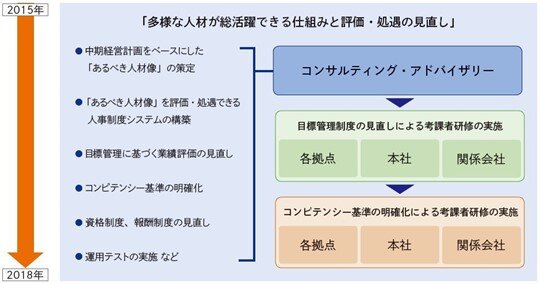

図3 ビジネスコーチが行ったこと

人事制度のほか資格制度、報酬制度に対し、コンサルティング・アドバイザリーとして参画。考課者研修もビジネスコーチが担当した。

会社が求める人材像

Q今回の人事制度改革における出発点ともいえる「あるべき人材像」についてお聞かせください。

「あるべき人材像」とは、人事制度に落とし込む際の前提となる絶対条件です。会社が求める人材であり、ここがぶれてしまうと制度も曖昧になってしまいます。そこで、企業理念・企業ミッションに立ち返り、新たな時代に向かって挑戦するうえで「チャレンジング」「チーム貢献の意識」は昔も今も未来も変わらない要素と考え、あるべき人材像を『常に「中核」に向かって自律考動し、果敢に挑戦する人材』としました。具体的な人材については以下の通りです。

<具体的な人材:食流通のマルチタレント>

当社が社会に貢献する食の中核企業であり続けるためには、ライフスタイルや消費ニーズが多様化・高度化していく現状に対応できる多様な人材を発掘あるいは採用していく必要があると考えました。

例えば、輸入業務を担当する場合は海外事情に明るい人材、マーケティングでは独自の視点からマネタイズできる人材など、専門的な知識を有する社員は食流通のタレントとして真のプロフェッショナルになりうる人材と言えます。全員が役職者を目指す必要はありません。育成が難しければ、専門的な知識を有する人材を外部から採用しても良いでしょう。

1年をかけてグランドデザイン設計に取り組む

Q「あるべき人材像」を前提した人事制度改革で見えてきたものは。

目指すのは社員一人ひとりが持っている豊富な知識やスキル、知恵を遺憾なく発揮し、成果を出せる人が報われる人事制度です。ところが、今までの人事制度は役職者になって一人前と評価される仕組み。管理職へのルートしかなく、資格が上がることでしか処遇が上がらない単線型人事制度のなかでは、例えば「マネージャーは苦手だけどいぶし銀的な人」はどうしても評価されません。また、社外から市場価値の高い人材を採用するにしても、スキルに応じた報酬は約束されません。

様々な貢献のあり方をしっかり評価し処遇できる人事制度のシステム、つまりそれは複線型人事制度と考え、グランドデザイン設計から行いました。「あるべき人材像」を振り返りながら、吉田氏とは何度も意見交換を行い、グランドデザインとして形作るのに約1年をかけました。つくり込むと細かくなり過ぎるため、どこまで収斂させてシンプルにできるかもポイントでした。そのあと最初に行ったのが、目標管理にもとづく業績評価の見直しです。

目標管理にもとづく業績評価の見直し

Q目標管理にもとづく業績評価の見直しについて具体的にお聞かせください。

簡単に言えば、業績評価制度の変更です。これからの時代、言われたことだけをやっていてはだめで、「求める人材像」に示した通り、果敢にチャレンジして欲しい。また、チームで仕事をしてシナジーを生んで欲しい。こういった想いから目標管理シートに敢えて「チャレンジ」と「チーム貢献」の項目を設けました。

配点についても見直しました。従来は、与えられたミッションをきっちりやれば優秀な評価がついていました。なので、自らチャレンジしてやろうという気が起きない。ここにメスを入れたかった。新しい配点では、与えられたミッションをやっただけの場合、普通ランク評価となります。優秀な評価をとるためには「チャレンジやチーム貢献にも力をいれなければならない仕組み」となります。

また、意識を変える仕掛けとして、100点以上の点数がつくようにしました。従来は100点満点から減点されていく方式で、例えば80点取れれば「優秀」としていました。どんなに頑張って成果を上げても100点に届かないのでは、100点以上は頑張ろうとはしない、チャレンジに繋がらない。従って、新制度では100点を標準点、即ち普通ランク評価とし、100点以上も以下も当たり前に発生する仕組みとしました。これは吉田氏のアイデアです。

新しい業績評価制度導入当初は社員の戸惑いも多かったのですが、新制度で既に2回評価を行い、少しずつですが意識の変化が起きていると感じています。頑張って貢献したことがちゃんと評価されていると実感されるようになれば、人事制度が変わったと認識されるはずです。

なお、人事制度には評価制度のほか、資格制度、報酬制度もあるため、この主要3制度のバランスを重視しました。そして次に行ったのは、コンピテンシー基準の明確化です。

コンピテンシー基準の明確化

Qコンピテンシー基準の明確化について具体的にお聞かせください。

コンピテンシーといっても、人事考課のなかでは昇格や昇給を行うために優劣の評価をつける意味合いに過ぎません。相対評価で評価するため、人事考課的にはやりやすいのですが、育成という部分が決定的にかけています。

コンピテンシー考課は、今回大きく変更しました。先ずは評価項目を全ての資格を統一し、項目についても「挑戦心」「組織志向性」「プロフェッショナル思考」など、会社の実体に合うように一から見直しました。また、これまで資格ごとに評価シートを作成していましたが、思い切って止め、新人レベルから経営層に近いところまで評価項目をレベル分けし、資格に関わらず同じ評価シートを使い、各評価項目について自分がどのレベルにあるのかを評価する方式に変更しました。

この変更により、育成面について、これまでは自分の資格の評価要件を満たしているのか否か、といった短期的な視点から、自分は今どのくらい実力で、中長期的にどういう人材が求められるのか、どういう人材に成長していけばいいのかを、評価シートを通じて定期的に理解し意識するようになりました。

Q各制度の実施前には運用テストを行ったと伺いました。

今回の人事制度改革は、明確な期日を設定して実施しているわけではありません。そういう意味では、時間をかけることが許されていましたから、丁寧にステップを踏みながら改革に臨んできました。評価シミュレーションなどの運用テストもその一環です。運用テストによって制度導入前に課題を潰しておいた方が制度をスムーズに運用できます。

案の定、テストによって浮き彫りになった課題がありました。例えば、一部ではありますが、マネージャーには「頑張っているから部下の評価を上げたい」という意識があることです。部下を可愛がる気持ちは理解できますが、「頑張る=評価する」では新しい人事制度改革の主旨には合致しません。頑張るのは当たり前、ただ頑張っているだけでなく、評価に値する結果も求める必要があります。これについては、人事制度改革の説明会の際、しっかりとフィードバックしましたし、吉田氏にお願いした考課者研修でもインプットしていただきました。

Q新たな人事制度のもと、考課者と被考課者とのコミュニケーションはどのような形で行われていますか。

期初、期中、期末に行う目標管理面談と、業績評価とコンピテンシー評価に関する面談は必須にしています。時期的に一緒になる面談はありますが、それは臨機応変にお願いしています。大事なのは、考課者が被考課者を育成するのではなく、将来的な人材像を自分でイメージできるように意識させること。本人が「どうなりたいのか、どうしたいのか」、ときには考課者が「どう育ってほしいのか」まで、じっくり話し合うことが重要だと思っています。業績評価についても「どこが良くて、どこがダメだったのか」をしっかり話し合う必要があるでしょう。

人事部門からすれば、「あるべき人材像」に該当する人材ができるだけ多く育ってくれることを期待しています。

人事のプロの方が話すと説得力がある

Qビジネスコーチへの評価をお願いします。

週1回の定例ミーティングを続けつつ、1~2年目はフルコンサルティング、3年目はアドバイザリーとして参画いただきました。当社が描いていた通り、こちらのスタンスに応じていただき「大変やりやすかった」というのが正直な感想です。吉田氏は人事の専門家として数多くの知見を有しており、様々な企業の事例、人事業界の動向、人事の常識などを教えていただきました。そういう意味でも大変感謝しています。

そして何よりも有難かったのは、目標管理制度の際とコンピテンシー明確化の際の計2回、全管理職を対象にした考課者研修を行っていただいたこと。地方拠点や関係会社に対する考課者研修の際には、その都度現地に足を運んでいただくという大変なご苦労をお願いしました。

実務に励む社員にすれば、人事制度は自分たちの本業とは別のところに位置するものと捉えるため、変わることにはネガティブなリアクションが返ってきます。しかも、社内の人間が出ていくと、一層押し付けられる印象が強くなってしまいます。

しかし、吉田氏のような人事のプロの方が話すと説得力が違います。社外のベンダーということもあって、ほとんどの拠点、関係会社で真剣に聞く姿勢が見られました。

次のフェーズは勤務の有り方について

Q今後の人事制度改革についてお聞かせください。

ここまで、人事評価制度の話しのみになりましたが、評価制度の後、資格制度と報酬制度も評価制度と同じくらい大きな見直しを行い、2019年4月に運用を開始しました。

現在は運用がスタートしたばかりで、当面は「どう定着させていくか」を考える安定運用のフェーズが続きます。3年間で基盤の制度をつくったといっても、抜けがないとは言えません。制度の積み残しなどを含めて、宿題はあると思っています。

無事、安定してくれば、次のフェーズは高齢者の処遇、介護離職・介護制度、育児制度など勤務の有り方について考えなければならないでしょう。当然、働き方改革の部分にもおよんでくると思います。

今後の期待

Q最後、ビジネスコーチへの期待があればお願いします。

わが社だけでなく関係会社の人事制度見直しにもコンサルタントをお願いし、関係会社の実体に合わせてアレンジ&カスタマイズしていただき、大変感謝しています。こうした臨機応変の対応は、経験と専門知識が豊富なスタッフが多数在籍するビジネスコーチだからこそできることと認識しています。

ビジネスコーチで開催されているセミナーにも参加させていただきました。各界の著名企業における人事のキーマンによるセミナーは大変勉強になりますので、ぜひ今後もご案内ください。

人事の課題はこれからも出てくるはずですから、その際はまた相談をさせてください。今後もかわらぬサポートを期待しています。引き続き、よろしくお願いします。