- 1on1ミーティング定着支援プログラム

- 社内コーチ育成プログラム

ソニーグローバルソリューションズ株式会社

(1on1導入と現状 )

ソニーの情報システム部門の組織変革に向けた1on1導入と現状

左から、ビジネスコーチ株式会社 吉田氏 、ソニーグローバルソリューションズ株式会社 木谷氏、ビジネスコーチ株式会社 橋場氏

ソニーの情報システム部門の組織変革に向けた1on1導入と現状

クライアント企業情報

ソニーグローバルソリューションズ株式会社

(Sony Global Solutions Inc.)1988年2月(2003年7月、現社名となる)1億円(ソニーグループ株式会社 100%出資)約358憶円(2021年度)

ご担当者様

ソニーグローバルソリューションズ株式会社

木谷 隆康氏(ソニーグローバルソリューションズ株式会社 人事総務部・人事2課 統括課長)

お客様の課題・ご要望

-

・ソニーの情報システム部門の組織変革に向けた1on1導入

ビジネスコーチの提案・サポート

-

1on1ミーティング導入プログラム

「中だるみ」「ただ聞くだけ」「ネタ切れ」、導入企業に見る三つの課題

1on1を実施する企業は3年ほど前から増加しており、2019年4月には導入企業数が最多になったとビジネスコーチの橋場氏は話す。導入後1年以上が経過した企業では、心理的安全性が高まる効果が生まれているが、さらに真の生産性向上へとつなげていくことが重要だと分析する。

「心理的安全性とは、本音が言えて安心して働ける状態を指しますが、その高まりが、生産性向上に直結するわけではありません。1on1の時間を、もっと生産性を高める時間に変える必要があります。弊社には500社以上のビジネスコーチングの実績があります。その中で1on1を導入して成果につなげた事例から得られたポイントを紹介します」

1on1を導入した企業に共通する課題が三つあると橋場氏は言う。一つ目は、「中だるみ」。導入直後は積極的に取り組んでいても、次第に実施頻度が下がりがちになる。二つ目は、1on1で上司が部下の話を文字通りに「ただ聞くだけ」。これでは次のアクションにつながらず、事業創造やイノベーションとは程遠くなる。三つ目は、「ネタ切れ症候群」。最初はキャリア、働き方改革、業績目標など話題が豊富だが、回数を重ねると「特に話すことはない」という空気が流れてしまう。では、これらの課題に対する解決策はあるのか。

「『中だるみ』に対しては、1on1チェックと改善施策の実施をお勧めします。1on1チェックとは1on1が意義ある時間になっているかを部下に確認するアンケートです。これを元に改善施策を実施します。1on1で成果を出している企業は必ず取り入れています。また、部下側から上司のスケジュールを押さえることも大事です。部下から積極的に働きかけるようにするのです。『ただ聞くだけ』になっている場合は、1on1の中で話したことが『どのように次の仕事やビジネスにつながっているのか』を意識すること。例えば、これまでに話したことが次のアクションに結びついているのかを一緒に検証、確認するといいでしょう」

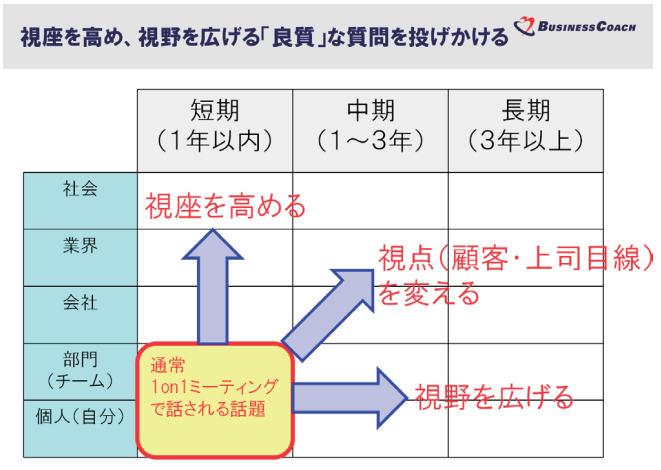

「ネタ切れ症候群」だと感じたら、視座を高め、視野を広げ、視点を変えていくための良質な質問を共有すること。個人からチーム・会社・業界・社会へ広がる組織の軸と、1年以内の短期・1〜3年の中期・3年以上の長期という時間軸の2軸でこれまでの話題を整理する。ほとんどのケースでは、テーマが個人やチームの短期的な話に偏っている。例えば、短期では自分の仕事が顧客や社会にどんなインパクトをもたらすのか、中期ではチームはどうあるべきか、長期では自分はどうなりたいのか、と対話の領域をシフトさせ質問を変えていけば課題は解決できると橋場氏はいう。

目的の明確化とエバンジェリストの存在がポイントに

次に、ソニーグループの中で最初に1on1を導入したソニーグローバルソリューションズ株式会社の木谷氏が登壇。約1年前に取り組みを始めた背景から語った。

「弊社はソニーグループの情報システム部門が分離・独立してできた会社です。ソニーのグローバルなビジネスを支える基幹システムの構築をはじめとして、AIやRPAなどのデジタルテクノロジーを活用したソニーグループにおけるデジタルトランスフォーメーションを推進しています。我々がITでソニーを牽引できる人材に成長するためには、社員が新しいことにチャレンジする組織を作る必要がありました。ただ、過去に業績が厳しかった時期もあり、改めて社員の前向きなマインドを醸成するため、組織変革に取り組むことになったのです」

まず、組織の現状を把握するために全社でアンケート調査を実施したところ、「ビジョンの浸透」「働きがい」「対話のある働き方」という3項目の数値が低いことが判明。この三つを重点的課題に据え、変革のアクションとして立てた柱の一つが1on1だ。社員の持続的成長は長期スパンで捉えるべきだと考え、一時的な取り組みではなく、制度として導入を決めた。

「制度を持続させるためにはカルチャーにフィットさせることが大切です。そのために意識したのが、ソニーのDNA。創業者の想いが込められた『自由闊達(かったつ)』という言葉を原点に据えて、『個と組織の成長』を1on1の目的に掲げました。そして、1on1では本音で上司と部下が話せて信頼し合える心理的安全性をベースに、『役割の自己』と『本来の自己』を高いレベルで統合している状態を目指すことにしました」

「役割の自己」とは、会社における役割を意味し、「本来の自己」とは、社員自身が大事にしている価値観、本来的な強み、自分にとっての喜びや幸せ、なりたい自分を意味する。つまり、個々の社員が本当の自分らしさを十分に出しながら、その能力を最大限に発揮できている状態がゴールイメージとなる。

「この目的を設定したうえで、1on1のガイドラインを作成し、社員に周知しました。個のチャレンジと成長を引き出すために、上司には傾聴とコーチングを中心としたコミュニケーションをとるようにお願いしました。実施頻度は最低1ヵ月に1回とし、時間は30分、月2回以上も可としました。話すテーマには、心理的安全性のある関係性を構築するステージ、本人の成長につながるステージの二つを設定しました」

1on1の取り組みを実施した後、改めてアンケート調査を実施。当初の重点的課題であったビジョンの浸透や働きがい、対話のある働き方に対するポイントが改善された。また、アンケートから1on1の成果を抽出。生産性の高い仕事を阻害する要素を尋ねた項目では、マネジメントに関する六つの要素全てのポイントが改善された。自由記述欄でも1on1へのポジティブコメントが多く見られた。

「1on1を開始して、4、5回目から一部の部下に行動変容が起きはじめました。例えば、担当する業務領域が評価されにくいと感じていたエンジニアが、上司が傾聴を重ねるうちに、『環境をすぐに変えることは難しい。まずは自分でできることをやってみます』と話すようになったのです。今では主体的に新しい技術学習に取り組むようになりました。また、新技術の知識の習得方法に悩んでいたエンジニアは、上司の学習手法を参考に飛躍的に知識量を増やし、クライアントへの提案に役立てて成果を出しました」

このような成果を生み出すために、1on1の導入では社員の「自律性」と「腹落ち感」を重視して取り組むべき、と木谷氏は強調する。人事が現場と伴走しながら双方向で仕組みをつくり上げることが要になる。

「まず何よりもマネジメント層に『1on1は効果がありそうだ』と実感してもらうことが重要だと考えました。そこで、1on1を人事と一緒になって浸透させてくれるエバンジェリストをマネジメント層から選出。全体の統括職研修とは別に、特別養成プログラムを受けてもらいました。そして、エバンジェリストが1on1を実践して効果のあったアプローチをマネジメント層で共有し、浸透を促しました。例えば、社員は会社と自身の価値観の共有ゾーンを見つけると主体的に動くようになりますが、その価値観を部下本人でさえ気づいていないことがあります。その場合には、部下の感情にフォーカスすると価値観が現れやすい、といったアプローチをシェアしました」

また、マネジメント層に向けた1on1マニュアルを作成。部下に対してもアンケートを実施し、回答結果をAIで分析したところ、1on1の満足度を高めるための三つのポイントが抽出された。一つ目は、傾聴。部下が困っていることに耳を傾けて、その解決を優先すること。二つ目は、目的。部下に1on1の背景やゴールを伝えること。三つ目は、実施頻度。月1回以上行っている場合は、本人に頻度が適切かどうかを確認することであった。

「一般社員向けにも1on1ワークショップを行いました。正しい理解の促進とメリットを実感することが浸透のポイントになると考えたからです。現時点で上司と部下の心理的安全性とチャレンジ意識の醸成には、一定の成果が得られたと感じています。今後は1on1のさらなる定着化を図っていきたいと考えています」

木谷 隆康氏(ソニーグローバルソリューションズ株式会社 人事総務部・人事2課 統括課長)

小さな成果を共有しながら継続を

続いて、ビジネスコーチの吉田氏が司会を務め、ディスカッションが行われた。

吉田:1on1導入に際して工夫したことを教えてください。

木谷:導入の際は、現場の腹落ち感が重要です。マネジメント向けの研修でエバンジェリストが効果を感じるアプローチの共有したところ、実際に1on1の実施を検討していた何人かの上司が「うちもやろう」と1on1を始めました。

吉田:エバンジェリストの取り組みも、ポイントになっているのですね。

木谷:そうですね。とても大きな存在といえます。エバンジェリストの選出方法には悩んだのですが、公募にしたことがよかったと思っています。やる気があり、目的意識と成長意欲を持ったメンバーが集まってくれました。

吉田:1on1導入による最大の成果を一つだけ挙げるなら、何になりますか。 吉田 寿氏(ビジネスコーチ株式会社 常務取締役 BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ)

吉田 寿氏(ビジネスコーチ株式会社 常務取締役 BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ)

木谷:現時点で言うならば、先ほどお話ししたエンジニア二人の事例が最大の成果だと思います。他の社員にもいろんな行動変容が見られましたが、二人の事例は、自分らしさを理解・実感した上で、会社の業務をうまくつなぎ合わせて実行し、成長しているからです。弊社の掲げたゴールイメージと合致しています。

吉田:こういった取り組みでは、最初に「どんな成果を求めるか」をきちんと掲げなければ、何のためにやっているのかを見失いがちになります。

木谷:大事なポイントだと思います。一見見逃しそうな成果であってもちゃんと把握して共有し、実感値を得ることは重要です。

橋場:それは非常に重要なポイントだと思います。言い換えるなら、いきなり大それた成果は狙わない、ということです。イノベーションや新しい付加価値は、小さなことの積み重ねですから。最初から高得点を狙わないことは、継続させるためにも大切です。もう一つ重要なのは、やり抜くことと続けること。1on1に即効性はありません。1年ほど続けると小さな変化が現れ、さらに継続していけばさまざまな結果につながっていく。最低3年は続ける覚悟が必要だと思います。

吉田:これから1on1を導入する皆さんのために、より良い成果につなげるためのキーワードを教えてください。

木谷:「人事としての存在意義」です。1on1導入によって「社員の成長」だけでなく、経営戦略と人事戦略をつなげていく上で欠かせない「マネジメントの成長」が見られたことは大きな収穫だと感じています。実際にマネジメントからも、コーチングを活用して1on1を実践するうちに、部下への接し方が良い意味で大きく変わったという声がありました。1on1の活用は社員の成長やマネジメント育成、組織変革などさまざまであり、その活用をうまく考えていくことが、人事の存在意義ではないかと思います。

橋場:「当たり前にすること」です。1on1をうまく活用できている企業ほど、1on1を当たり前に、無意識的に続けています。時間や回数にとらわれることなく、お互いにとって意味のある日常的な時間になっている状態が好ましいのです。

吉田:今日のお話を参考に1on1に取り組んでいただければと思います。ありがとうございました。